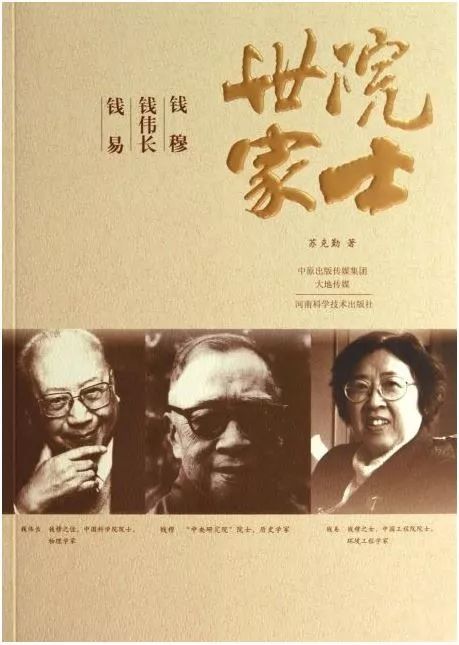

她是国学大师钱穆的女儿、“力学之父”钱伟长的堂妹、中国工程院首批院士,60年传道授业,如今83岁高龄仍然躬耕于三尺讲台。她说:“

不久前,著名环境工程专家、清华大学环境学院教授钱易先生来到“人文清华讲坛”,为大家讲述了“一门六院士,半门皆教师”的钱家故事,并深情回忆了影响她人生的几位恩师。

我们钱家有一个祖传的《钱氏家训》,其中有这样几句话:“利在一身勿谋也,利在天下必谋之;利在一时固谋也,利在万世更谋之。”我自己一辈子做了两件事,一件事是做教师,一件事是从事环保事业。我仔细想一想,这两件事都是利于天下,都是利在万世,都是有意义的事,所以我感到非常欣慰。 ——钱易

我们一家都是教师,我父亲那边叔父、伯父是教师,我母亲这边姨妈、舅父也是教师。我有3个哥哥1个妹妹,我们5兄妹全部都是教师。而且,我们5个人的配偶,有4个半是教师。为什么会有半个教师呢?那半个就是我的老伴,我的老伴在北京市环境保护科学研究院工作,虽然不是教育部门,但是他是研究院的博士生导师,所以我把他称为半个老师。

我父亲钱穆是一位教历史的老师,他的人生道路很曲折。他出生在一个书香门第,曾经有过五世同堂的规模。但是我父亲12岁时,我的祖父去世了,而且家道中落,我父亲中学还没有毕业就辍学了。于是,他开始做小学教师,后来又做中学教师。因为他对中国的文化历史兴趣浓厚,所以工作之余不断读书、写文章。他就是因为在苏州一所中学教书的时候写了一篇文章《刘向歆父子年谱》,受到了学术界的注意,特别是顾颉刚先生非常欣赏我父亲的那篇文章,特意来到苏州找我父亲,还对他说:“你不适合再在中学教书了,我推荐你到北京的燕京大学去教书。”这件事情对我的启发很大。一方面,我父亲能够在艰苦的条件下不懈学习,这值得我学习。另一方面,像顾颉刚先生这样的伯乐愿意帮助一个年轻人,帮助他找到自己的位置继续成长,这也让我看到了一个老师应该有的品质。

由于种种原因,从1948年到1980年,我父亲和我们分开了30多年。我童年记忆中印象很深的是,他的书房在走廊的尽头,他在家的大部分时间都是在书房里度过的,我母亲总要嘱咐我们,走路不要出声音,不要干扰你们爸爸写东西。我父亲给我的3个哥哥起名字,也很有寓意。第一个哥哥叫钱拙,“笨拙”的“拙”;第二个哥哥叫钱行,“行动”的“行”;第三个哥哥叫钱逊,“谦逊”的“逊”。这3个名字都不是那种很响亮很光辉的名字,而都有鼓励孩子的含义。比如“拙”,就是提醒儿子勤能补拙,要勤奋。“行”,就是行胜于言,不能光靠讲话,要多行动。“逊”,就是要谦逊。从3个哥哥的名字中,我体会到父亲对于下一辈的期望和教导。

我父亲1948年离开我们到广州去教书,后来1949年到香港办了新亚书院,主要是教授中国文化、历史。新亚书院办了很多年,1963年港英政府建议把新亚书院与崇基书院、联合书院合并成香港的一个大学,我父亲非常赞成。他提了两个建议,一个是这个大学的名字叫香港中文大学,另一个建议是希望香港中文大学的校长都由中国人来担任。这两个建议让我深深体会到,虽然父亲离开了大陆,但是他心里爱国的情怀并没有消失,他是非常爱国的。

1981年,香港中文大学新亚书院的院长金耀基教授安排我的堂兄钱伟长和我去香港见了我父亲一面,那是我和父亲分开32年后第一次见面。钱伟长哥哥12岁丧父,他基本是由我父亲带着长大的,所以他们有很多共同语言。钱伟长当初考清华大学考的是文科,大学入学考试时他的文科成绩比较好,物理不及格,英文水平也较差。“九一八”事变爆发后,他下决心要读理工科,要走科技兴国的道路,他的举动感动了当时的物理系主任吴有训教授,吴教授说我给你一年的时间试读,看你这一年的成绩决定你能不能转到理工科,结果钱伟长这一年的成绩非常好,后来他在力学等方面作出了很多成就。他对我父亲说了自己做的事,我父亲听了觉得很欣慰。

我与父亲第二次再见面,是在1988年。父亲上世纪60年代离开香港后定居台湾,当时得了重病。正好那时台湾开放大陆同胞赴台探亲,所以我就提交了申请,因机缘巧合成了大陆赴台探亲的第一人。那时父亲已年逾九十,双目失明11年,病重卧床2个月。我每晚陪在父亲身边,帮助老人洗澡、穿衣,利用这宝贵的机会为父亲尽孝心。父亲的病情很快好转,不仅恢复了写作,而且能接待客人了。和父亲在一起的27天时间里,常有父亲的学生来看他,我也了解了很多我父亲教育学生的故事,它们使我深刻体会到,父亲将一生献给国学和教育是多么有意义。

我的母亲张一贯曾经是苏州一所小学的校长,她白天在小学工作,晚上回来除了照顾我们5个孩子,还要准备学校里的工作。我家住在苏州的耦园,那是一个很大的苏州园林,当时有十几个人家都住在那个院子里。每天晚上吃完晚饭,邻居就会把他们的孩子送来,让我母亲给他们辅导功课,大约有七八个小孩,我母亲就在两张桌子间跑来跑去,一个一个地辅导。我当时还没上小学,但是我看得出来孩子们都很喜欢我的母亲,都听我母亲的话,所以我从小就感觉到做老师是一件非常幸福的事,老师是非常受人欢迎的。

另外一件事给我更深的印象。上世纪50年代,我已经十几岁了,那时抗美援朝战争爆发,有很多受伤的士兵回国治病养伤,有一些就住在耦园。我母亲见这些年轻的战士们天天只是休养身体,病得也不是太重,就关心地问他们:“你们有没有兴趣学一点功课啊?数学、语文、历史我都可以教你们,你们想学吗?”那些年轻的战士都说“我们想学”,于是我母亲每天抽出时间给他们上课,这些年轻的战士有的叫我母亲“老师”,有的叫我母亲“妈妈”。我当时看了这一幕,觉得做老师那么重要,那么被人需要、受人欢迎,所以从那时起,我心里就埋下了一颗种子,我决定长大了要像我母亲一样,做一个老师。

我再讲一讲我姨妈的故事。我姨妈年轻时曾经有过一个男朋友,后来抗战的时候牺牲了,所以她一直没有结婚。她和我们家很亲近,又特别喜欢女孩子。所以,从我出生一直到结婚、有孩子,她总是很关心我和我的家,直到她去世。她是一位中学语文老师,她有一种人生哲学叫作“三乐主义”,即知足常乐、自得其乐、助人为乐。虽然她自己的生命中有挫折,但是她总是很乐观,能够和周围的人交朋友,并且把乐观的心态传递给自己的学生。她的“三乐主义”对我的人生有很大的指导作用,我也是一个很乐观的人,总是乐于见到好人好事,万事从好处去想,而不去纠结于某些让自己伤心的事。

在我的成长中,有很多老师对我帮助和影响非常大,我想说一下其中的三位老师。

我本科上的是上海同济大学,学给水排水专业。有一位老师叫胡家骏,他总是在关键时刻指导我、点拨我,给我非常重要的影响。

我大学毕业答辩后,答辩委员会主任、清华大学的陶葆楷先生请胡先生鼓励我考他的研究生。胡先生来动员我,我直接就拒绝了,我说我不去清华,我要去兰州建设大西北。后来胡先生就对我说了几句话:“第一,陶先生是市政工程界全国第一的学者。第二,他要招研究生,你能考上的话,是你的幸运,你能学到很多东西。第三,很多人去考,你能不能考上还是问题。”于是,我改变了主意。后来,我考上了陶葆楷先生的研究生,来到了清华大学。所以,如果没有胡先生,我不可能成为清华的老师。

胡先生还有一件事让我终生难忘。上世纪90年代,我突然收到一封胡先生的来信,长长的有4页纸。胡先生在信里说:你最近工作生活好吗?听说你现在有很多社会工作、社会活动,你还有没有时间做研究?他指的是我先当了政协委员,后来又当了人大代表。他说,我们这个行业需要人才,工作任务很重,你不要放弃你的专业,你一定要好好从事教学和科研工作。我读了信非常感动,我和胡先生分隔那么多年,而且远在千里之外,他担心我没有把足够的精力用在业务上,居然写信提醒我、关照我。于是,我马上提笔给胡先生写回信,详细地告诉他作为政协委员和人大代表需要做些什么工作,我说我曾经参加了环境保护方面有关法律的制定,参加了很多执法的检查工作,我还在会上经常就环保、教育问题提出建议,在教书的同时我也一直坚持做科研。我的信也写得很长,胡先生收到信后很快又给我回了信,他说:知道你做的这些事都是有意义的,我放心了。胡先生就是这样一位恩师,他让我深深体会到做一个老师就要对学生负责,而不仅仅是讲课而已。

陶葆楷先生是清华大学的教授,我初来清华时还有点紧张,但是第一次和陶先生见面,就让我完全放松了紧张的心情,觉得陶先生就像是一个亲人、一个家长。

陶先生虽然对我非常亲切,但是他要求学生是很严格的。他让我一定要上两门课,一门是数学课,在清华上,一门是微生物学课,要到北京医科大学去上。医科大学的微生物学课,要用小动物做实验,比如要给小白鼠打针,然后检测小白鼠发生的变化。可是我很怕小动物,不敢把小白鼠抓在手里,所以经常出洋相。

其实我后来做科研,很多项目都是和微生物处理技术相关的。我记得有两个项目都取得了成功,一个项目是“高浓度有机工业废水厌氧生物处理研究”,获得了国家科技进步三等奖;另外一个项目是“难降解有机物的处理工艺和技术”,获得了自然科学进步二等奖。我到北京医科大学去上微生物学课所打下的基础,对这些工作都有很大帮助。

陶先生还有很多带教学生的方法,让我受益良多。比如当时北京市有一些关于给水排水的问题,经常召开专家讨论会,陶先生总是把我也一起带去听。像北京市的污水处理厂应该设在什么地方,应该采用什么工艺,应该怎么做,这些问题非常实际,听了不同专家的讨论,就像是上了很多不同老师的课一样,收获很大。

我研究生毕业后担任了陶先生的助手,第一个工作就是和他一起编一本书。其实这本书主要是由陶先生写的,我的工作就是做表格、收集数据、进行计算、画图等,此外陶先生还让我写了两章内容。等到书出版的时候,陶先生居然把我的名字和他并列放在书的封面上,这让我非常惊讶。我对陶先生说我没有做什么事,怎么能够作为作者之一呢?陶先生马上说,你做的工作是少不了的,你就是一个作者,你以后也要自己独立做作者,写这样的书。所以,我在陶先生的手下做学生、做助手,得到了陶先生精心的培养和呵护。

还有一件事让我感激不尽。1980年学校选拔一些人出国做访问学者,第一次选拔的名单里没有我,后来陶先生发现了,马上去给系领导提意见,他说钱易自学过英文,一定能考上。1981年,我作为访问学者去了美国,这给我打开了一扇新的大门,我在国际上认识了不少专家,参加了很多活动。我后来经常想,在我的一生中,假如我没有遇见陶先生,我会是什么样?我肯定不会是清华大学的教授,我的人生道路肯定完全不同。

第三位我想说的老师是顾夏声教授,他和我从事的专业、从事的研究和教学完全一样,我从他身上学到了很多。顾先生年轻时因为车祸造成骨折,走路有点瘸。但是就在这样艰苦的条件下,顾先生完成了留美的学习,后来在清华大学任教。

有一次,我有一个专业上的问题不明白,去请教顾先生,顾先生说他考虑一下再回答我。那天晚上,突然有人敲我家的门,我开门一看居然是顾先生。我当时住在五楼,顾先生住在一楼,我说你怎么爬上五楼了,他的腿很不方便。他说没有关系,我来跟你解释一下你提的那个问题。顾先生的治学精神、教育学生的精神对我的影响很大。

顾先生是无锡人,他讲的普通话里带着很重的无锡口音,学生往往听不太懂,所以顾先生练就了非常厉害的写板书的能力,他上课时一边讲一边写,可以让学生完全听懂他的话。顾先生给研究生讲课的时候,他还想出一个办法,他说研究生要好好提高英语水平,我这门课干脆就用英语讲吧。学生们听他用英语讲课比听他用无锡话讲课更容易懂,所以这门课不仅学了专业知识,还锻炼了英语听力。

最后我想说的是,我们钱家有一个祖传的《钱氏家训》,其中有这样几句话:“利在一身勿谋也,利在天下必谋之;利在一时固谋也,利在万世更谋之。”这几句话的意思是,每个人做事一定要看它有利于什么,如果这件事只有利于一个人,那就不能做,有利于天下的事才去做;如果是有利于当前一时的事,你要去做,但是有利于千秋万代的事你更要去做。我自己一辈子做了两件事,一件事是做教师,一件事是从事环保事业。我仔细想一想,这两件事都是利于天下,都是利在万世,都是有意义的事,所以我感到非常欣慰。

这是“朝花时文”第2065期。请直接点右下角“写评论”发表对这篇文章的高见。投稿邮箱。投稿类型:散文随笔,尤喜有思想有观点有干货不无病呻吟;当下热点文化现象、热门影视剧评论、热门舞台演出评论、热门长篇小说评论,尤喜针对热点、切中时弊、抓住创作倾向趋势者;请特别注意:不接受诗歌投稿。也许你可以在这里见到有你自己出现的一期,特优者也有可能被选入全新上线的上海观察“朝花时文”栏目或解放日报“朝花”版。来稿请务必注明地址邮编身份证号。返回搜狐,查看更多

未经允许请勿转载:56健康网 » “不要叫我院士请叫我老师”

56健康网

56健康网